Alice sigue al conejo blanco y cae en la oscuridad de la cueva, sin saber lo que le espera al final de ese abismo. Esta imagen se ha convertido en un símbolo universal: la curiosidad que supera el sentido común, el impulso de quien se atreve a mirar hacia lo desconocido. En el siglo XIX, cuando Lewis Carroll escribió Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, el mundo también estaba cayendo en su propia madriguera. El gran progreso científico creó una revolución industrial que transformó la ciencia misma, pero también la sociedad. La máquina empezó a competir por el espacio con el pensamiento humano.

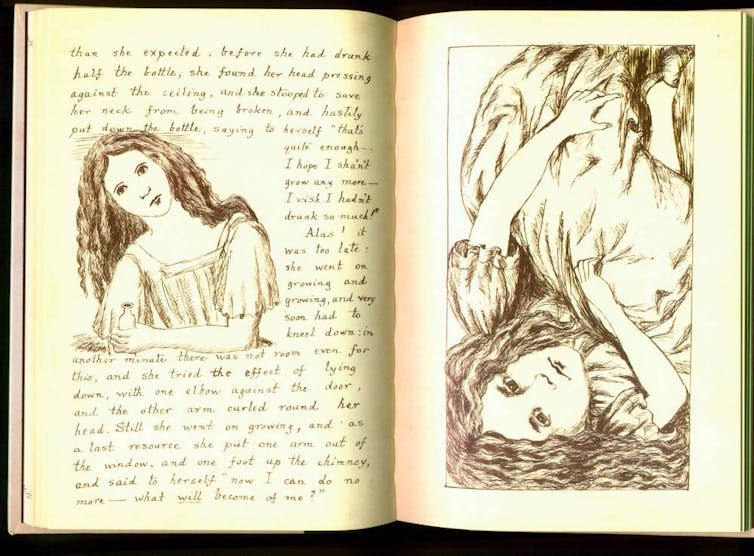

Una de las páginas del manuscrito de Alicia en el país de las maravillas, regalado a Alice Liddell por Lewis Carroll en 1864. Se conserva en la Biblioteca Británica. Lewis Carroll. Entre la razón y el absurdo

Lewis Carroll -seudónimo de Charles Lutwidge Dodgson- fue, antes de convertirse en escritor, profesor de matemáticas en la Inglaterra victoriana. Su obra Alicia en el país de las maravillas está llena de elementos matemáticos camuflados detrás de juegos de palabras y situaciones absurdas.

La interminable caída de Alicia por la madriguera del conejo evoca el concepto clave del límite del cálculo diferencial, mientras que los cambios repentinos de tamaño y forma experimentados por la protagonista provocan inconsistencias de proporcionalidad y escala, no presentes en la geometría clásica. Alice también recita tablas de multiplicar imposibles ("cuatro por seis es trece") que sólo tienen sentido en sistemas numéricos no decimales.

El siglo XIX fue un período de progreso matemático fundamental con la creación de la geometría no euclidiana por Nikolai Lobachevsky y Farkas Bolyai, el desarrollo del álgebra abstracta y la teoría de los conjuntos infinitos de Cantor. Además, se sistematizó el cálculo diferencial gracias a matemáticos como Cauchy, Riemann y Weierstrass, y se introdujeron conceptos clave como el álgebra de Boole. Este progreso marcó un antes y un después, separó las matemáticas de la intuición física y sentó las bases de la disciplina moderna.

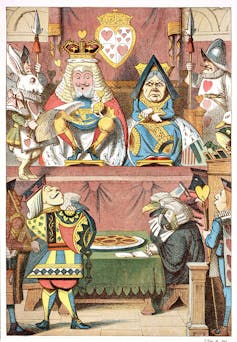

En este contexto, la historia de Alice es un ejercicio literario-matemático en el que las reglas pueden cambiar sin previo aviso, imitando el proceso de descubrimiento: avanzar por un camino incierto, donde cada nuevo paso nos obliga a repensar supuestos anteriores. Melanie Bailey, en su análisis para la revista New Scientist, sostiene que Carroll no se limitó a jugar con paradojas: lanzó una crítica velada de la "modernidad matemática" que resultó tan inquietante para muchos como la Reina de Corazones gritando "¡Que le corten la cabeza!".

Ilustración de John Tenniel del Rey y la Reina de Corazones en el juicio del lado del corazón. (Londres: Macmillan and Co. 1890). Juan Tenniel.

La crítica no fue baladí. ¿Cómo aceptar que un concepto abstracto pueda tener una aplicación real? ¿Cómo confiar en geometrías que negaban la intuición del espacio? Carroll tradujo magistralmente esta tensión a la literatura: lo absurdo del País de las Maravillas reflejaba un desconcierto ante una ciencia que parecía haber perdido los fundamentos firmes de la lógica clásica.

Números imaginarios y cuaterniones.

Durante siglos, los matemáticos creyeron que un número negativo no podía tener raíz cuadrada. Durante el Renacimiento, matemáticos italianos como Raphael Bombelli propusieron raíces cuadradas de números negativos para resolver ecuaciones cúbicas, aunque durante mucho tiempo la idea fue vista con escepticismo, ya que parecía contradecir las leyes de la naturaleza.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la unidad imaginaria, i, fue definida por Leonhard Euler y formalizada por Carl Friedrich Gauss como la raíz cuadrada de -1. Esto hizo posible ampliar el campo numérico y trabajar con los llamados números complejos o imaginarios. Si bien el propio Gauss expresó algunas dudas en sus escritos de finales del siglo XVIII, su discusión posterior sobre los números complejos estableció en gran medida la notación y la terminología modernas.

Carl Friedrich Gauss (1777-1855). Jensen.

En 1843, William Rowan Hamilton, queriendo extender los números complejos a más dimensiones, introdujo objetos matemáticos que describen rotaciones en el espacio tridimensional: los cuaterniones. Volviendo a Alice: a la fiesta del té del Sombrerero Loco le falta un invitado, Time, por lo que pasan el resto del día dando vueltas y vueltas. Este pasaje es una parodia de las propiedades de los cuaterniones.

Los números imaginarios y los cuaterniones abrieron la puerta a áreas que serán fundamentales para el progreso tecnológico de los siglos XX y XXI, como la física cuántica, la ingeniería eléctrica y el control de sistemas.

Este es un patrón que se repite a lo largo de la historia: cada avance matemático que implicó un cambio de perspectiva crea resistencia, pero eventualmente descubre su utilidad en un progreso tecnológico y social disruptivo. Carroll lo expresó en clave poética: "quien deja de preguntarse deja de crecer. La historia muestra que la curiosidad, esa chispa que llevó a Alicia a seguir al conejo, es a la vez la semilla del progreso y la incertidumbre".

Del otro lado del espejo: la inteligencia artificial

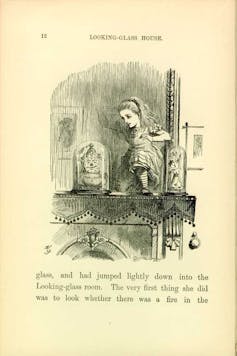

A través del espejo, la segunda parte de Las aventuras de Alicia, sitúa a la protagonista al otro lado de una superficie aparentemente sólida para adentrarse en un mundo donde las reglas están retorcidas. Hoy, la tecnología nos enfrenta a una experiencia similar.

La página a través del espejo y lo que Alicia encontró allí (1871). Juan Tenniel.

La inteligencia artificial es quizás el espejo más inquietante. Nació del deseo de comprender cómo piensan los seres humanos, pero empezó a desarrollar una lógica propia. Los modelos capaces de aprender, crear imágenes o escribir textos se multiplican a una velocidad que pocos habían imaginado. El asombro inicial dio paso a la incertidumbre: ¿qué veremos cuando el espejo nos devuelva una imagen más convincente que la propia realidad?

En este juego de espejos, las cuestiones filosóficas y éticas regresan con la fuerza de las paradojas de Carroll. Si una máquina puede escribir un poema convincente o resolver un teorema, ¿dónde comienza y termina la creatividad humana? ¿Seguimos al conejo blanco por curiosidad o porque el algoritmo nos obliga?

Porque, como diría el Gato de Cheshire: "Si no sabes adónde vas, todos los caminos te llevarán allí". Y en la ciencia, ese camino suele comenzar con una caída libre... hacia el futuro.

.webp)

0 Comentarios