Aunque la Tierra recibe sólo una milmillonésima parte de la colosal energía del Sol, incluso esa pequeña fracción representa 120.000 billones de vatios. Y, para satisfacer la energía consumida en el planeta, sólo necesitaríamos recaudar menos del 0,02%. Como ejemplo de la oferta y demanda energética actual, en sólo 6 horas los desiertos de todo el mundo reciben más energía solar de la que el ser humano consume en un año.

Además: ¿Deberíamos convertir el desierto del Sahara en una gigantesca planta de energía solar?

Además de ser una fuente inagotable, la energía solar tiene al menos otra ventaja clave sobre otras fuentes renovables (biomasa, mareomotriz, geotérmica, hidráulica y eólica): la distribución global de la luz solar permite ubicar las instalaciones de producción de energía más cerca del punto de consumo.

Desventajas del silicio

La energía del sol se puede capturar mediante células solares, pero la mayoría de ellas se basan en silicio, que son caras y pesadas. Por tanto, su producción requiere un gran consumo de energía, lo que genera mucha contaminación ambiental.

Por otro lado, aunque las células solares de silicio han logrado eficiencias de conversión de energía superiores al 26%, las mejoras adicionales se limitan a una eficiencia de aproximadamente el 30% debido al llamado límite de Shockley-Kueisser. Este límite marca la eficiencia teórica máxima de una célula solar de silicio del 32%, debido a las pérdidas por recombinación radiativa en la célula.

Se estima que para recolectar la energía que consume la población mundial necesitaríamos 51 mil millones de células solares de silicio, lo que equivale a unas 6 o 7 por habitante del planeta. Un número que podríamos reducir si lográramos mejorar su eficiencia. Si también pudiéramos reducir los costos de producción, sería más rentable instalar la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de la humanidad.

Para abordar estos problemas, se están explorando dos alternativas principales: células solares de perovskita y células solares orgánicas.

Células solares de perovskita

En el primer caso, el material que convierte la luz en electricidad es un mineral descubierto por Gustav Rose en 1839 en los Montes Urales (Rusia). Los compuestos de perovskita son relativamente fáciles y baratos de producir y tienen una gran capacidad para absorber la luz solar. Con estas células se consiguió una eficiencia del 27% cuando estaban compuestas únicamente por perovskita y del 30% cuando estaban combinadas con silicio.

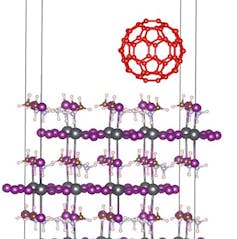

Molécula de fullereno C₆₀ que interactúa con la superficie del mineral perovskita (CH₃NH₃)PbI₃.

El principal problema que presentan es su escasa estabilidad. Debido a que la perovskita reacciona con el oxígeno y el agua, este material se degrada en menos de un año. Otra desventaja es la existencia de defectos en el vidrio, que ralentizan la conductividad eléctrica.

Actualmente existen numerosos grupos de investigación y empresas que buscan soluciones que permitan la comercialización de células solares de perovskita en un futuro próximo. Una propuesta consiste en añadir una capa de fullereno a la superficie del material para mejorar su estabilidad al agua y, en consecuencia, su conductividad eléctrica.

La revolución de las moléculas orgánicas.

Por otro lado, se están estudiando las células solares orgánicas, otra tecnología prometedora que utiliza moléculas orgánicas conjugadas en π, es decir, moléculas con enlaces simples y múltiples que se alternan (como H₂C=CH-CH=CH-CH=CH₂).

Los dispositivos fotovoltaicos orgánicos ofrecen varias ventajas: las células solares son ligeras, baratas de fabricar, flexibles, transparentes y su síntesis tiene un bajo impacto sobre el medio ambiente. Sin embargo, su principal problema es la baja eficiencia, aunque se ha informado que la eficiencia de las células solares hechas de materiales orgánicos alcanza el 19%.

Hay empresas que ya fabrican células fotovoltaicas orgánicas y, según la consultora india Versha Vijay de Kings Research, se estima que el mercado de células solares orgánicas crecerá de 130,2 millones de dólares en 2023 a 326,6 millones de dólares en 2031.

Las células solares orgánicas pueden estar compuestas de materiales mixtos donantes y aceptores de electrones o de un solo material que contiene un grupo donador (D) y un grupo aceptor (A) en la misma molécula (DA). Ambos grupos están conectados por un enlace covalente.

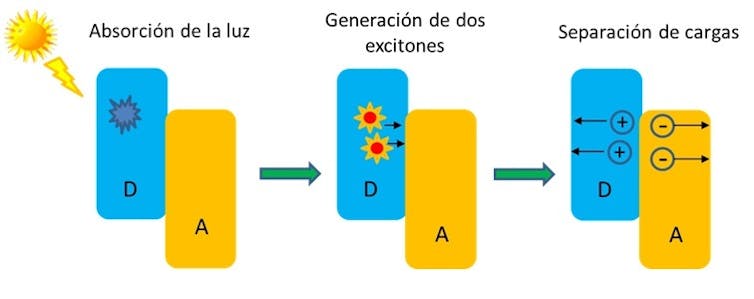

La absorción de un fotón de la luz solar produce un estado de transferencia de carga D⁺-A⁻ que puede evolucionar para generar un excitón. Esto hará que las cargas positivas y negativas se separen y viajen al ánodo y al cátodo, cerrando el circuito, creando así electricidad a partir de la luz.

Una línea de investigación que se está llevando a cabo involucra moléculas orgánicas que exhiben fisión singlete. En estas moléculas, por cada fotón absorbido se pueden generar dos excitones, que a su vez generan dos pares electrón-hueco.

La principal diferencia con las células orgánicas tradicionales es que pueden generar como máximo un electrón por cada fotón, mientras que las células orgánicas con materiales de fisión singlete pueden generar dos electrones por cada fotón, duplicando potencialmente la eficiencia de una célula solar orgánica.

En el proceso de fisión singlete, un fotón puede generar dos excitones, que a su vez pueden generar dos pares de huecos de electrones, duplicando potencialmente la eficiencia de una célula solar orgánica.

Aunque todavía no se han logrado resultados de mercado, se están realizando muchas investigaciones en esta dirección. Esperamos tener células solares orgánicas revolucionarias dentro de cinco a diez años.

.webp)

0 Comentarios