Una enorme acumulación militar en el Caribe ha provocado especulaciones de que Estados Unidos está ahora inmerso en su último capítulo de intervención directa en América Latina.

Al menos por ahora, el presidente Donald Trump ha rechazado las sugerencias de que Washington esté considerando ataques dentro de Venezuela, aparentemente contento con atacar una serie de buques de guerra bajo el pretexto de una operación antinarcóticos. Pero de todos modos, la presencia estadounidense en la región aumentará aún más en las próximas semanas con la llegada del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.

Como experto en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, sé que las acciones de la actual administración estadounidense se parecen a una larga historia de intervenciones en la región. Si la escalada del ataque a los barcos se convirtiera en una confrontación militar directa con Venezuela, tal agresión parecería ser normal en las relaciones interamericanas.

Y ciertamente, los gobiernos de toda América Latina –en Venezuela y más allá– lo ubicarán en este contexto histórico.

Pero si bien se mencionan algunas prácticas cuasipiraterías por parte de la Armada estadounidense, el aumento militar actual en aspectos clave no tiene precedentes y es impactante. También podría dañar las relaciones de Estados Unidos con el resto del hemisferio durante una generación venidera.

Historia de la intervención

En su forma más obvia, el despliegue de una flotilla de buques de guerra en el sur del Caribe evoca oscuros ecos de la "diplomacia de las cañoneras": el despliegue unilateral de marines o soldados ante poderosos gobiernos extranjeros que prevaleció particularmente en América Latina. Un informe confiable incluye 41 de ellos en la región entre 1898 y 1994.

De ellos, 17 fueron casos directos de agresión estadounidense contra naciones soberanas, y 24 fueron fuerzas estadounidenses que apoyaban a dictadores o regímenes militares latinoamericanos. Muchos terminaron con el derrocamiento de gobiernos democráticos y la muerte de miles de personas. De 1915 a 1934, por ejemplo, Estados Unidos invadió y luego ocupó Haití y puede haber matado a unas 11.500 personas.

Un partidario venezolano de Maduro participa en una manifestación contra las actividades militares estadounidenses en el Caribe. Federico Parra/AFP vía Getty Images

Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Washington continuó dictando la política latinoamericana, mostrando voluntad de responder a cualquier amenaza percibida a las inversiones o mercados estadounidenses y apoyando dictaduras pro Washington como el gobierno de Augusto Pinochet en Chile de 1973 a 1990.

A los latinoamericanos, en su mayor parte, les molestaba una muestra tan desnuda del poder de Washington. Esta oposición de los gobiernos latinoamericanos fue la razón principal por la que el presidente Franklin D. Roosevelt se alejó de las intervenciones con su política de "Buen Vecino" en la década de 1930. Sin embargo, la intervención continuó durante toda la Guerra Fría, con medidas contra los gobiernos de izquierda en Nicaragua y Granada en los años 1980.

El fin de la Guerra Fría no puso fin por completo a las intervenciones militares. Algunas fuerzas armadas estadounidenses continuaron operando en el hemisferio, pero desde 1994 lo hicieron como parte de fuerzas multilaterales, como en Haití, ya sea respondiendo a llamados o cooperando con los países anfitriones, por ejemplo en operaciones antinarcóticos en los Andes y Centroamérica.

Mostrar respeto por la soberanía nacional y la no intervención -ambos principios sagrados en el hemisferio-, especialmente en el contexto de la creciente violencia relacionada con las drogas, ha calmado en gran medida la resistencia a la presencia de tropas estadounidenses en las naciones más grandes del hemisferio, como México y Brasil.

No es sólo un reinicio de la Doctrina Monroe

Entonces, ¿está Trump simplemente reviviendo una postura abandonada hace mucho tiempo sobre el papel de Estados Unidos en la región?

Ni siquiera cerca. En dos sentidos clave, una agresión contra Venezuela —o cualquier otro país latinoamericano— ahora racionalizada por Washington como una respuesta a la aplicación insuficiente de las leyes antidrogas—no tendría precedentes peligrosos.

En primer lugar, echaría por tierra una antigua justificación para la intervención armada estadounidense llamada Doctrina Monroe.

Desde 1823, cuando el presidente James Monroe lo anunció, Estados Unidos ha tratado de mantener a las potencias extranjeras fuera de las repúblicas del hemisferio.

Washington creía que una vez que una nación latinoamericana obtuviera su independencia, tenía derecho a conservarla, y la Marina de los Estados Unidos ayudaba en todo lo que podía.

A principios del siglo XX, esa supuesta ayuda tomó la forma de un policía que patrullaba el Mar Caribe, empuñando lo que el entonces presidente estadounidense Theodore Roosevelt llamó un "gran garrote" e impidiendo que los europeos desembarcaran y, digamos, cobraran sus deudas. A veces esto se hacía haciendo que los marines desembarcaran primero y trasladaran el oro del país a Wall Street.

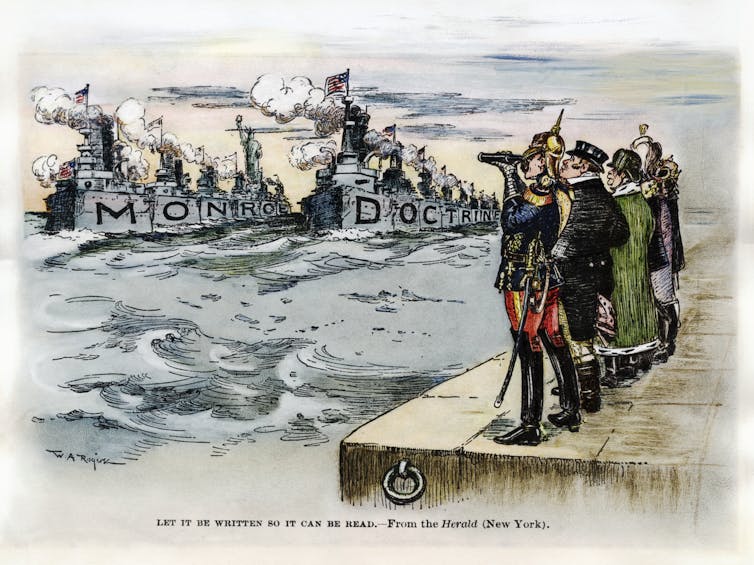

Una caricatura de 1904 en el New York Herald muestra a los líderes europeos viendo el poder naval estadounidense bajo la Doctrina Monroe. Bettmann/Getty Images Ampliación del precedente panameño

Incluso durante la Guerra Fría, lógicamente se podía invocar la Doctrina Monroe para mantener a los soviéticos fuera del hemisferio, ya sea en Guatemala en 1954, Cuba en 1961, la República Dominicana en 1965 o Granada en 1983.

A menudo, como en Guatemala, la conexión soviética era débil, incluso inexistente. Pero todavía había un hilo fino de retención de "ideología extranjera" que parecía mantener a Monroe relevante.

La doctrina sufrió una muerte más segura con la invasión de Panamá en 1989 para destituir a su líder renegado, Manuel Noriega, condenado por tráfico de drogas y culpable de socavar la democracia de su país. Nadie tocó al cómplice fuera del hemisferio.

La destitución de Noriega por parte de unos 26.000 soldados estadounidenses puede ser el paralelo más cercano a los ataques de Trump a supuestos barcos narcotraficantes en el Caribe. Trump ya ha afirmado -y en repetidas ocasiones- que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al igual que Noriega, no es el jefe de Estado de su país y, por lo tanto, está siendo sometido a juicio político. Más fantásticamente, afirmó que el líder venezolano es el jefe de la banda Tren de Aragua, que las autoridades estadounidenses han designado como "organización terrorista extranjera". No hay un gran paso desde allí hasta pedir -y participar en- el derrocamiento de Maduro basándose en la destitución de un "narcoterrorista" internacional.

Pero incluso ahí, el paralelo con Panamá diverge en un sentido clave: un ataque estadounidense a Venezuela sería muy diferente en escala y geografía. El país de Maduro es 12 veces más grande y tiene aproximadamente seis veces más población. Sus tropas activas suman al menos 100.000.

Una fotografía de 1989 del cuartel general bombardeado de las Fuerzas de Defensa de Panamá después de que fuera destruido durante la invasión estadounidense de Panamá. AP Photo/Matias Recar ¿Otro Irak?

En todas las invasiones y ocupaciones estadounidenses de América Latina, ninguna ha tenido lugar en América del Sur o en un país grande.

Es cierto que las tropas del "Coloso del Norte" invadieron México varias veces, a partir de 1846, pero nunca ocuparon todo el país. En la Guerra de México, las tropas estadounidenses se retiraron poco después de 1848. En 1914 capturaron una ciudad, Veracruz, y en 1916 persiguieron a los bandidos en la Expedición Punitiva.

En todos estos episodios, tomar partes de México fue visto como costoso e improductivo.

Y un cambio de régimen inducido por Estados Unidos en un país hoy soberano, como Venezuela, probablemente provocaría una resistencia masiva no sólo de su ejército, sino de todo el país.

La amenaza de Maduro de una "república armada" en caso de una invasión estadounidense podría ser desagradable. Pero tal vez no. Muchos expertos predicen que tal invasión sería un desastre. Maduro ya ha solicitado asistencia militar a Rusia, China e incluso Irán. Incluso sin esa asistencia, la movilización de activos estadounidenses en el Caribe no es garantía de éxito.

Y aunque a muchos gobiernos en el resto del hemisferio sin duda les gustaría que Maduro se fuera, ya no les gustaría la forma en que se fue. Los presidentes de Colombia y México criticaron los ataques y otros advirtieron sobre la protesta hemisférica por la posterior intervención.

En parte, esto se basa en el pasado intervencionista de Estados Unidos en América Latina, pero también proviene de una posición de autopreservación, especialmente entre gobiernos de izquierda que ya han provocado la ira de Trump. Como dijo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva: "Si esto se convierte en una tendencia, si todos piensan que pueden invadir el territorio de otros pueblos para hacer lo que quieran, ¿dónde está el respeto por la soberanía de las naciones?"

Venezuela, contrariamente a las declaraciones de la Casa Blanca, no es precisamente un punto productor o de trasbordo de estupefacientes. ¿Qué pasa si Trump apunta a otros gobiernos que están aún más comprometidos por la corrupción relacionada con las drogas, como México, Colombia, Bolivia y Perú?

Habrá preocupación por convertirse en el próximo dominó de la fila.

.webp)

0 Comentarios