Estamos en la clase de biología y geología, de 4º de la ESO. Los estudiantes están inmersos en una lección relacionada con el departamento de geología. La profesora explica la diferencia entre un error normal y un error inverso y comparte un truco que cree que les ayudará a distinguir entre los dos:

"Si el sol proyecta una sombra, hablaríamos de un fallo normal. En caso contrario, sería un fallo inverso", explica el profesor. Entonces la niña levantó la voz y comentó: "Pero eso es al revés". "No, está bien. Cuando está oscuro, es normal", responde la profesora, señalando un dibujo en la pizarra. "Pero depende de dónde esté el Sol", insiste el estudiante. Risa. La chica se sonrojó.

Diferencia entre falla normal y inversa. Marta Rodríguez Pérez.

Esta escena aparentemente sin importancia ilustra varias cosas: una chica que, reflexionando, siente que ha hecho el ridículo. Colegas que se ríen de lo diferente, de lo inesperado. ¿Cuál es la respuesta del profesor ante esto? "La verdad es que tiene razón".

¿Qué es importante en esta respuesta? Si esta maestra lo hubiera ignorado, podría haberla desmotivado. Si ella hubiera hecho irrefutable su ejemplo, la habría silenciado. Sin embargo, esta maestra decidió pensar en el razonamiento de la niña, darle la razón y aceptar que estaba equivocada. Rehizo el dibujo, pero con el sol en un lugar específico.

Ante la saturación de contenidos: una reflexión

Vivimos en tiempos frenéticos. Tiempos donde la reflexión está acorralada y actualmente prima. Este gesto del docente, de detenerse, escuchar, confirmar dudas y autocorregirse en público, promueve algo muy valioso. La necesidad del pensamiento crítico.

Como parte de mi investigación doctoral quería comprobar en la vida real cómo es posible aplicar el pensamiento crítico y mejorarlo en las aulas, observando los métodos y actitudes en dos centros educativos de una ciudad de Huelva: infantil y primaria y secundaria. El objetivo era examinar las posibilidades y dificultades de adherirse a esta forma de educación.

Habilidad que une todos los conocimientos.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de un método de enseñanza que sitúa el pensamiento crítico en el centro? Esto significa entender a los estudiantes como personas capaces de pensar por sí mismos, dirigir tareas, analizar y cuestionar información, no sólo almacenarla. También darles voz y abrir espacios de diálogo y expresión, debate e investigación.

Como dice el experto Robert Ennis, el pensamiento crítico es, en esencia, "pensar de forma razonable y reflexiva para decidir qué creer o hacer". Combina tres tipos de conocimientos que queremos fomentar en nuestros alumnos: "saber", "saber hacer" y "saber estar". Es una forma de desarrollarte emocional, ética y actitudinalmente.

En todas las fases educativas, los docentes otorgan un papel central a majevtica; Es decir, ese método socrático que intenta guiar el pensamiento de los estudiantes para descubrir la "verdad" mediante la formulación de preguntas. No se trata de darte respuestas fáciles, sino de ayudarte a encontrarlas. Las buenas preguntas alientan a los estudiantes a pensar.

A lire aussi: El diálogo en el pensamiento humano: de Sócrates a la inteligencia artificial

¿De qué manera concreta podemos promover esta habilidad en las escuelas? Estas son conclusiones, basadas en buenas prácticas observadas.

Cuento y pensamiento creativo en los niños.

En la etapa infantil (entre los 3 y 6 años), el cuento se convierte en una herramienta estrella para evocar el pensamiento filosófico desde la primera infancia; una pregunta que concuerda con los principios de Filosofía para niños y niñas del experto estadounidense Matthew Lipman.

A diferencia de la lectura tradicional (centrada en la comprensión), aquí el relato se pausa y se utiliza como estímulo para el diálogo filosófico en la congregación. Por ejemplo, en el cuento Acariciando a la mariposa se utilizó el tema central del cuento (la muerte) para que el grupo compartiera no solo experiencias cercanas, sino también sus creencias sobre el paradero de estos seres fallecidos.

Una recreación de los momentos más bonitos tras leer Caricia de Mariposa de Marta Rodríguez Pérez.

Los docentes, de esta manera, utilizan el espacio de encuentro para practicar la escucha y el diálogo. En ellos, los estudiantes interpretan, evalúan las decisiones tomadas por los personajes e imaginan finales alternativos. Los profesores suelen utilizar preguntas para inspirarle: "¿Qué hubiera pasado si el personaje principal no hubiera tomado esa decisión?", por ejemplo.

Pensamiento crítico en la escuela primaria.

Veamos un ejemplo de un profesor de ciencias participante:

"Voy a aprender flotabilidad. Me gusta tomar una jarra con agua. Hago una bola de plata y, del otro lado, envuelvo una bola de plastilina en papel plateado. Luego las meto en la jarra, pero una cae al fondo y la otra no. Bueno, les preguntas: ¿qué pasa? ¿Por qué uno flota y el otro qué piensa y el otro no piensa, entonces por qué piensa? En el libro y comprueba qué pasa, qué teoría explica esa experiencia.

Con estas experiencias, los niños aplican seis habilidades cognitivas básicas del pensamiento crítico:

Interpretación: ¿Qué acaba de pasar? La maestra arrojó dos pelotas que se ven iguales desde fuera, y una se fue al fondo mientras que la otra quedó en la superficie.

Análisis: ¿En qué se diferencian? Tienen el mismo tamaño. Ambos tienen lámina plateada. ¿Tendrán el mismo peso?

Evaluación: Es cuando "generan hipótesis", como decía el profesor, y las evalúan. ¿Alguno de ellos podría opinar? ¿El agua empujará la pelota?

Conclusión: De lo que vi y escuché de mis colegas, ¿qué conclusión saco?

Razonamiento: Explicaré a los demás cuáles son mis conclusiones y por qué las defiendo. También escucharé lo que otros tienen que decir.

Autorregulación: Es "pensar en cómo pensamos". Lo que dijeron los demás compañeros es cierto. ¿Tiene sentido lo que dije? Quizás me equivoque. Veámoslo en el libro.

Análisis de noticias: ¿real o falso?

En la escuela primaria también observamos una dinámica encaminada a distinguir entre hechos y opiniones. La docente distribuyó a cada grupo las mismas noticias publicadas en diferentes medios.

Un grupo que analiza la veracidad de las noticias. Marta Rodríguez Pérez.

Cada alumno, por tanto, leyó en voz alta la noticia que se le daba y juntos determinaron su objetividad; prestando atención al tono o a la presencia de datos incorrectos. Su propósito era determinar si la información que transmitían estaba sesgada o no.

A lire aussi: Cómo fomentar el espíritu crítico en los jóvenes sin convertirlos en opiniones sobre todo

Imaginación y creatividad

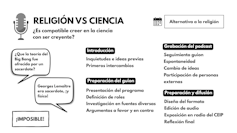

Podcast sugerido sobre religión versus ciencia. Marta Rodríguez Pérez.

El pensamiento crítico también es creativo. Proyectos creativos y colaborativos como el podcasting también forman parte de sus planes.

En este caso, una maestra de primaria aprovechó el asombro de sus alumnos ante la noticia: la teoría del Big Bang fue propuesta por un sacerdote. Entonces vio la oportunidad de discutir la compatibilidad de la ciencia y la religión.

Experimentación y desafíos

El campo de la ciencia se convierte en un espacio privilegiado para trabajar el pensamiento crítico.

Una profesora de esa zona sugirió la siguiente actividad: mostró a sus alumnos seis cajas metálicas en las que previamente había escondido otro objeto. La tarea de los estudiantes era descifrar lo que había en su interior sin poder abrirlos.

Podrían tomar las cajas, agitarlas para escuchar el sonido de los objetos que hay dentro, compararlas por peso. Luego, sus observaciones individuales se compartieron con el grupo, se acordaron y se propuso una hipótesis, sugiriendo métodos para descubrir lo que había dentro. Alguien, por ejemplo, dijo que sería interesante hacerse radiografías.

La maestra les explicó que eso es ciencia: nunca se sabe la verdad absoluta de las cosas. Muchas investigaciones parten de no saber nada, formulan hipótesis y estudian la posibilidad de que sean ciertas, llegan incluso a refutarlas e incluso reformular nuevas hipótesis. Es un proceso lento que requiere una investigación exhaustiva.

Hasta el día de hoy, el grupo sigue preguntándose qué había en esas cajas.

El poder de la dramatización en Secundaria

Abrir el espacio para un debate fluido es otro método que fomenta el pensamiento crítico. En la escuela secundaria es importante asignar roles definidos para facilitar la participación de quienes no se atreven a intervenir regularmente.

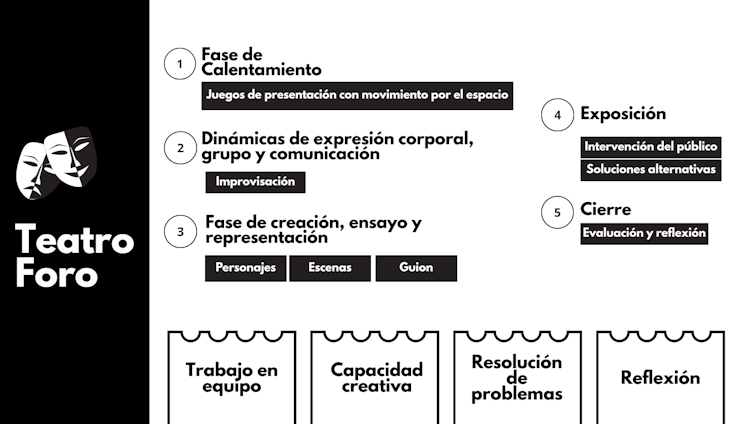

Aparecen así propuestas como debates estructurados, o la recreación de un juicio con roles predeterminados (juez, defensor, imputado...). En la dinámica del llamado "teatro foro", por ejemplo, los estudiantes crean y presentan conflictos reales surgidos de sus propias preocupaciones, invitando al público a intervenir y proponer soluciones alternativas.

Los propios docentes recurren a dramatizaciones que simulan posiciones contrarias a las ideas de los estudiantes, para que estos desarrollen sus habilidades de argumentación y evaluación.

Imagen resumen de la dinámica 'teatro foro' de Marta Rodríguez Pérez. Preguntas estimulantes, respuestas críticas.

A pesar de sus diferencias, todas estas propuestas intentan encontrar preguntas estimulantes en relación a hechos controvertidos que requieren argumentos fundamentados para su tratamiento ético y abiertos al diálogo constructivo.

Las experiencias observadas en estas escuelas muestran la posibilidad de una educación más crítica y un modelo educativo más democrático, responsable y consciente.

.webp)

0 Comentarios