España vivió en 2025 un año complicado para el patrimonio cultural. Un incendio accidental, provocado aparentemente por un limpiador eléctrico, arrasó la mezquita-catedral de Córdoba el 8 de agosto y dañó varias de sus capillas.

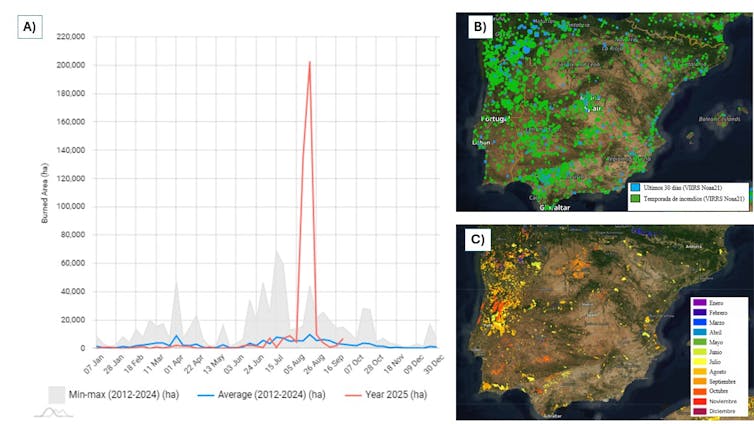

Este suceso supuso el cierre de un verano de grandes incendios forestales en el que Galicia, Castilla y León y Extremadura fueron las regiones más afectadas. El incendio devastó casi 400.000 hectáreas y amenazó ciudades y monumentos naturales y culturales. Entre los sitios amenazados se encontraban Las Médulas, un antiguo complejo minero romano, o la ciudad de Itálica.

La aparición de incendios en la Península Ibérica. A) Hectáreas quemadas por año. Los datos para 2025 se muestran en rojo; B) Áreas afectadas por incendios en 2025 Las áreas afectadas en 2025 se muestran en verde y los incendios ocurridos en septiembre se muestran en azul; C) Temporadas en las que se activaron grandes incendios entre 2000 y 2025. Sistema Global de Información sobre Incendios, CC BI-NC

Estos actos reabrieron el debate sobre la gestión del patrimonio cultural dañado por el fuego. Hasta ahora, la mayoría de incendios en bienes culturales tenían un origen interno y estaban provocados por fallos eléctricos o accidentes en el interior de los edificios. Sin embargo, el cambio climático y el aumento de las temperaturas y de los corredores vegetales entre bosques y ciudades (la llamada interfaz urbano-bosque) están cambiando el escenario.

La ayuda de la ciencia y la tecnología.

En este contexto, la ciencia juega un papel fundamental tanto en la prevención como en la recuperación. Cuando un bien cultural es destruido por un incendio, las decisiones de los restauradores determinan qué y cómo salvarlo. Por lo tanto, necesitan contar con datos científicos para guiar sus intervenciones y evitar daños mayores.

Para ello, los expertos recurren cada vez más a modernas técnicas de laboratorio, que evalúan los daños de forma rápida y precisa. Su uso permite planificar la restauración y diseñar estrategias que fortalezcan la resistencia de estos activos ante futuros incendios:

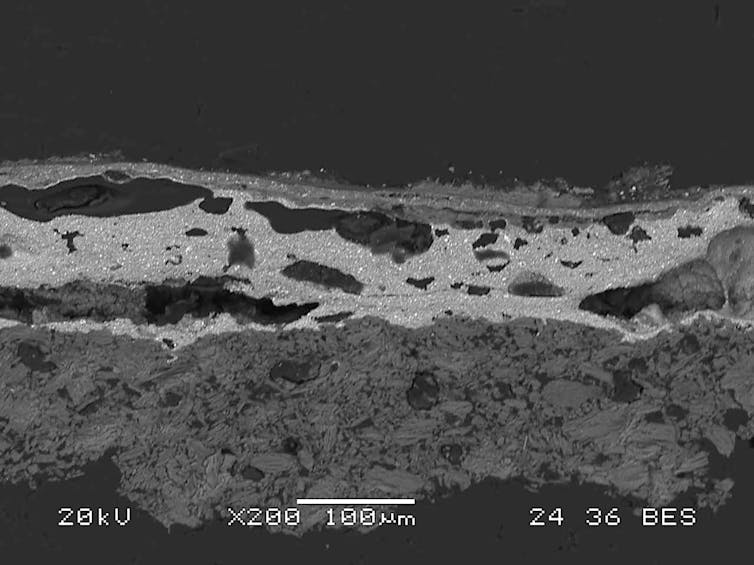

La microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX) es una de las técnicas más utilizadas en restauración. El haz de electrones incide en la micromuestra del material, lo que permite obtener imágenes de muy alta resolución de la superficie y también observar el contraste en escala de grises según el peso atómico del material. Además, con él se pueden realizar análisis químicos elementales.

Todo ello ayuda a conocer la composición de los pigmentos utilizados y las capas preparatorias (por ejemplo, si se utilizó yeso o carbonato). En obras afectadas por el fuego muestra los daños en la composición e identifica los pigmentos y cargas que han sido alterados por el fuego y que han cambiado de color. También permite observar los cambios provocados por el fuego, como grietas, fisuras y huecos provocados por fugas de gas.

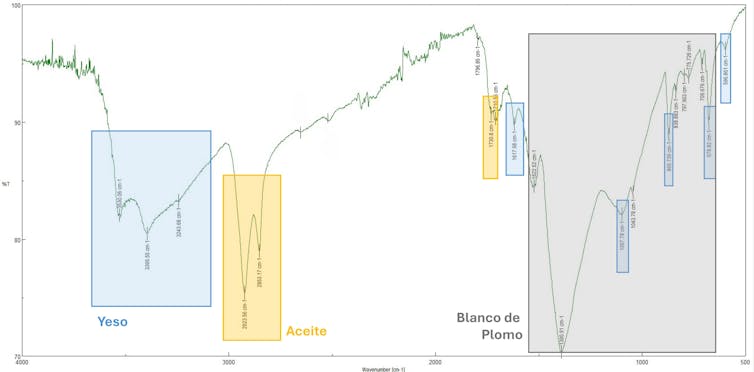

Una muestra de una escultura policromada dañada por el fuego obtenida por SEM-EDX. En la imagen se pueden observar las diferentes capas que componen la policromía de la obra. De abajo hacia arriba: la capa de preparación y las diferentes capas de pintura. En todas estas capas se pueden observar daños en forma de cavidades y grietas. Imagen obtenida en el laboratorio del autor. La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y la espectroscopia Raman son técnicas de análisis molecular que hacen vibrar los enlaces de las moléculas y registran qué frecuencias se absorben. Así, se identifican familias químicas o componentes presentes en las obras de arte. Ambas técnicas son complementarias y permiten la identificación de aglutinantes, barnices, pigmentos y masillas. Además, cuando estas sustancias se exponen a altas temperaturas, su estructura puede cambiar y verse en los espectros. Esto ayuda a comprender el alcance del daño.

Espectro obtenido por FTIR de una muestra de escultura policromada. Muestra bandas asociadas a grupos funcionales, que permiten la identificación de diferentes materiales. Se observa la presencia de yeso (preparado), aceite (aglutinante) y albayalde (pigmento). Imagen obtenida en el laboratorio del autor.

Las cámaras multiespectrales e hiperespectrales se utilizan ampliamente para analizar grandes áreas (ya que pueden montarse en drones o satélites) y bienes culturales de diversos tamaños en el laboratorio. Registran la radiación reflejada por la superficie del material en diferentes longitudes de onda. Detectan cambios invisibles al ojo humano y delimitan con precisión las zonas dañadas.

Después de un incendio forestal, las cámaras que recopilan datos del infrarrojo cercano distinguen la vegetación sana de la quemada, porque las plantas no afectadas reflejan más esta radiación. Para evaluar el grado de daño se utilizan la tasa de combustión normalizada (NBR) y la dNBR, calculadas a partir de imágenes multiespectrales o hiperespectrales antes y después del incendio. Esto permite a los expertos evaluar el impacto de los incendios en el territorio, orientando la identificación de las zonas afectadas y su recuperación.

Especialistas y conocimientos científicos.

Los análisis científicos son herramientas que guían las decisiones críticas. Después de un incendio, los equipos de restauración deben evaluar qué materiales pueden estabilizarse, qué intervenciones requieren tratamientos específicos y qué obras son, lamentablemente, irremplazables.

La información proporcionada por estas técnicas no previene la pérdida, pero sí reduce el riesgo de que el daño empeore. Además, sirve para preservar información histórica que de otro modo se perdería y diseñar estrategias más seguras y eficientes en obras muy delicadas. De este modo, el análisis científico de los bienes culturales dañados por el fuego aporta información muy valiosa para su restauración y minimiza los riesgos, asegurando su supervivencia en el tiempo.

La tendencia es clara: la ciencia no sólo previene, sino que también reacciona ante situaciones de emergencia. Este enfoque quedó claro en la restauración de la catedral de Notre Dame después de un devastador incendio en 2019, donde el trabajo se basó en un sólido respaldo científico. La investigación no era un lujo sino una necesidad que permitía garantizar la recuperación después de un desastre.

El contenido del artículo ha sido elaborado en colaboración con David Díaz Jiménez, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

.webp)

0 Comentarios