Cada año, millones de personas ven cómo sus vidas cambian en cuestión de minutos. El vaso sanguíneo que viaja al cerebro se bloquea, las neuronas comienzan a morir y el tiempo se acaba. Se trata del ictus, una de las principales causas de discapacidad en adultos. Se estima que una de cada seis personas la sufrirá a lo largo de su vida.

El cerebro humano es, con diferencia, el órgano más complejo de nuestro cuerpo. Su arquitectura celular y su organización en redes neuronales permiten funciones sofisticadas como el lenguaje, la memoria o la toma de decisiones abstractas. Pero esa misma complejidad tiene un precio: el tejido cerebral tiene una capacidad regenerativa muy limitada. A diferencia de la piel o el hígado, las neuronas que mueren rara vez son reemplazadas.

Por este motivo, las lesiones cerebrales son el origen de muchas patologías asociadas al envejecimiento, y una de las más graves y comunes es el ictus isquémico, provocado por la interrupción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Aunque los avances en los tratamientos de emergencia han mejorado las tasas de supervivencia, actualmente no existe ninguna terapia que pueda reparar el daño neuronal que resulta de un derrame cerebral.

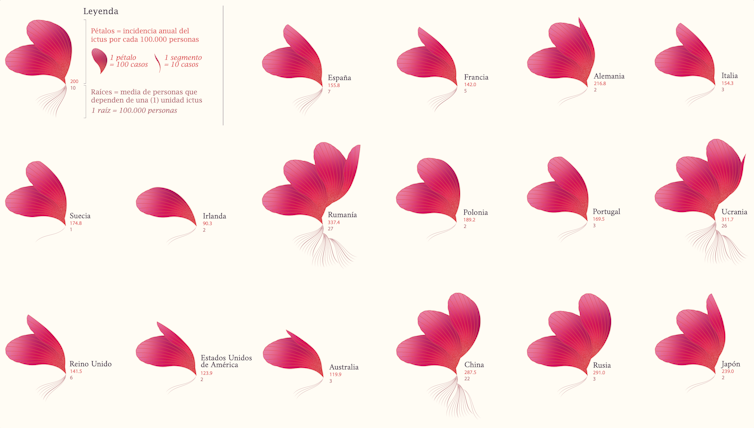

Incidencia internacional del ictus y su cobertura sanitaria. Cada gráfico representa una "planta", donde los pétalos muestran la incidencia de ictus por cada 100.000 personas, y las raíces, el 'estrés' del sistema sanitario de cada país (medido por el número de personas dependientes de cada unidad de ictus). Datos obtenidos de World Data Bank (2023), Stroke Association Europe (2017) y Stroke Foundation (2024). Editado por: Santiago Ramos.

La rehabilitación ayuda a restaurar alguna función, pero en muchos casos los pacientes viven con limitaciones motoras y cognitivas permanentes. Además, el riesgo de depresión, demencia y otras enfermedades neurodegenerativas aumenta después de un accidente cerebrovascular. Pero eso podría cambiar pronto gracias al desarrollo de terapias basadas en células madre.

Un nuevo horizonte terapéutico

En las últimas décadas, las terapias celulares han abierto la puerta a una nueva generación de tratamientos en medicina regenerativa. Estas terapias buscan sustituir o reparar los tejidos dañados introduciendo nuevas células capaces de sobrevivir, madurar y realizar las funciones que se han perdido.

Como ya se ha comentado, esto es especialmente importante en patologías que afectan al cerebro. A pesar del gran potencial, su desarrollo es lento porque debe estar de acuerdo con la legislación vigente en cada territorio y depende de grandes inversiones económicas.

Un precedente clave se produjo a finales de los años 1980 en el Hospital Universitario de Lund, en Suecia. El equipo dirigido por Anders Björklund y Olle Lindvall logró trasplantar células madre neurales al cerebro de pacientes con enfermedad de Parkinson. Esta condición neurodegenerativa se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas, esenciales para controlar los movimientos corporales.

Los resultados fueron notables: al reemplazar las neuronas dañadas, muchos pacientes recuperaron la función motora durante más de una década. Estos experimentos fueron la primera demostración sólida de que el cerebro humano podía repararse utilizando células vivas.

El equipo de Anders Björklund y Olle Lindvall se está preparando para trasplantar células fetales a uno de los pacientes de Parkinson que participaron en el primer estudio. Esta intervención pionera marcó el antes y el después de la terapia celular aplicada en neurología. Olle Lindvall.

Desde entonces, la investigación ha avanzado, las técnicas se han perfeccionado y la regulación europea ha establecido marcos estrictos para garantizar la seguridad y la calidad de estos tratamientos, ahora incluidos en la categoría de medicamentos de terapia avanzada (ATMP). Actualmente se están llevando a cabo en todo el mundo varios ensayos clínicos que continúan la línea del trabajo de Björklund y Lindvall y ofrecen esperanza a los pacientes con la enfermedad de Parkinson y muchas otras enfermedades que afectan a nuestro cerebro.

El desafío del derrame cerebral

Aunque esta historia ha inspirado numerosos estudios, el accidente cerebrovascular presenta un desafío diferente al de la enfermedad de Parkinson. La lesión isquémica suele ser más extensa y heterogénea: no afecta a un solo tipo de célula, sino a múltiples poblaciones de neuronas, células gliales y vasos sanguíneos.

Además, después del trasplante, no es suficiente que las células sobrevivan en el cerebro del paciente. Deben estar integradas funcionalmente, es decir, enviar sus axones (prolongaciones que transmiten los impulsos nerviosos) y establecer sinapsis o conexiones adecuadas con las neuronas supervivientes, pasando a formar parte del circuito cerebral.

Es como intentar reconstruir no sólo la estructura de un puente, sino también su tráfico: las conexiones deben realizarse de la manera correcta para que la información fluya. Por lo tanto, además de añadir nuevas células, el desafío de un derrame cerebral es reconectar el cerebro.

La ingeniería genética como punto de inflexión

Aquí es donde entra en juego la ingeniería genética, una de las tecnologías más transformadoras de la biología moderna. Esta disciplina permite modificar las células para que sean más eficientes, resistentes o capaces de integrarse en el tejido dañado.

En nuestro caso, insertamos en las células trasplantadas un gen que codifica la proteína BDNF (Brain-Derived Neurotrohic Factor), un factor neurotrófico que participa en el desarrollo del cerebro y favorece el crecimiento de los axones y la formación de sinapsis. Con esto, pretendemos facilitar la integración funcional de nuevas neuronas en el cerebro lesionado, lo cual es un paso clave para que el trasplante no sólo llene el vacío, sino también restablezca la comunicación neuronal.

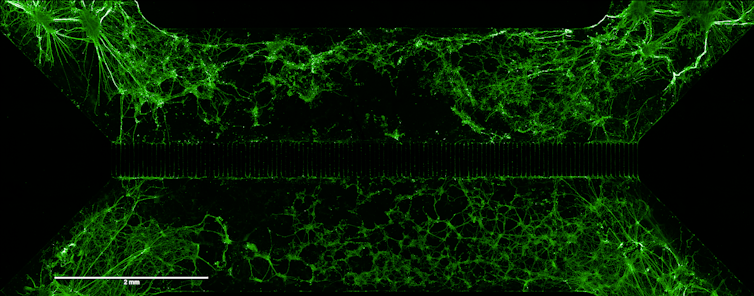

Imagen de cultivos neuronales derivados de células madre que crecen en un dispositivo de microfluidos con dos compartimentos conectados por microcanales (400 μm). La sobreexpresión de BDNF en el compartimento inferior favorece el crecimiento y proyección de axones del compartimento opuesto, demostrando el papel de este factor en la integración y conectividad neuronal. Adaptado de IJMS. Un debate necesario

Sin embargo, esta capacidad de manipulación genética también plantea dilemas éticos, especialmente en cuanto a los límites de su aplicación y sus posibles efectos a largo plazo. Por ejemplo, los primeros trasplantes en pacientes con enfermedad de Parkinson, mencionados anteriormente, se realizaron con células de tejido fetal.

Hoy, gracias al trabajo del investigador japonés Shinya Yamanaka, premio Nobel de Medicina en 2012, y a su descubrimiento de las células madre pluripotentes inducidas (iPS) humanas, es posible generar células madre a partir de células adultas del propio paciente. Por ejemplo, es muy común crear estas células iPS a partir de biopsias de piel en el laboratorio.

Esto evita la mayoría de los conflictos éticos relacionados con el uso de embriones y reduce el riesgo de rechazo inmunológico. Por tanto, ya no se trata de si podemos modificar las células para reparar el cerebro, sino con qué criterios, bajo qué regulación y con qué responsabilidad.

La historia de la medicina está hecha de pequeñas victorias contra lo imposible. Hace apenas unas décadas, la idea de tratar un cerebro dañado parecía un sueño inalcanzable. Hoy, gracias a una combinación de biología, ingeniería genética y medicina regenerativa, ese sueño está empezando a tomar forma en el laboratorio. Aún quedan muchos retos por resolver, pero cada nuevo avance nos recuerda algo importante: el cerebro no sólo puede aprender, sino también repararse a sí mismo.

.webp)

0 Comentarios